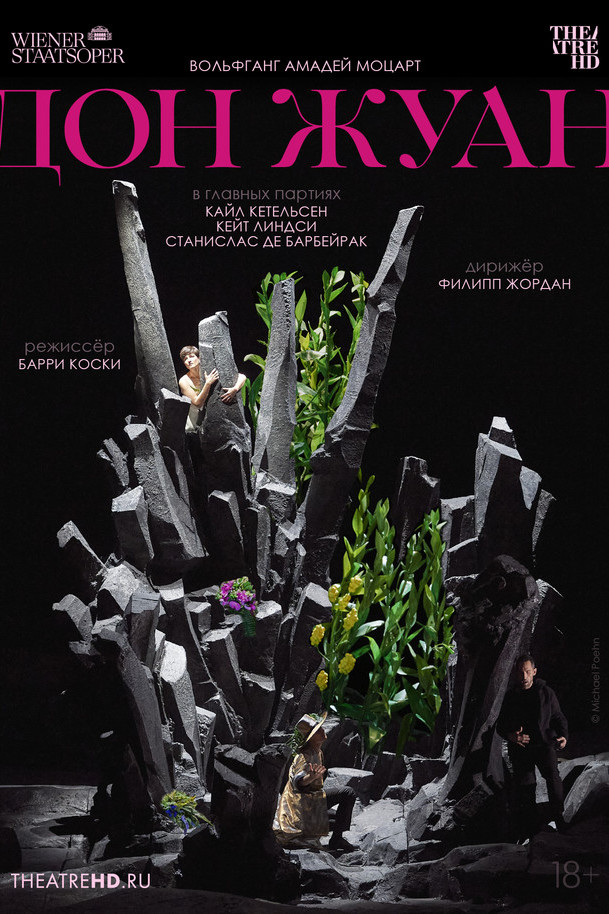

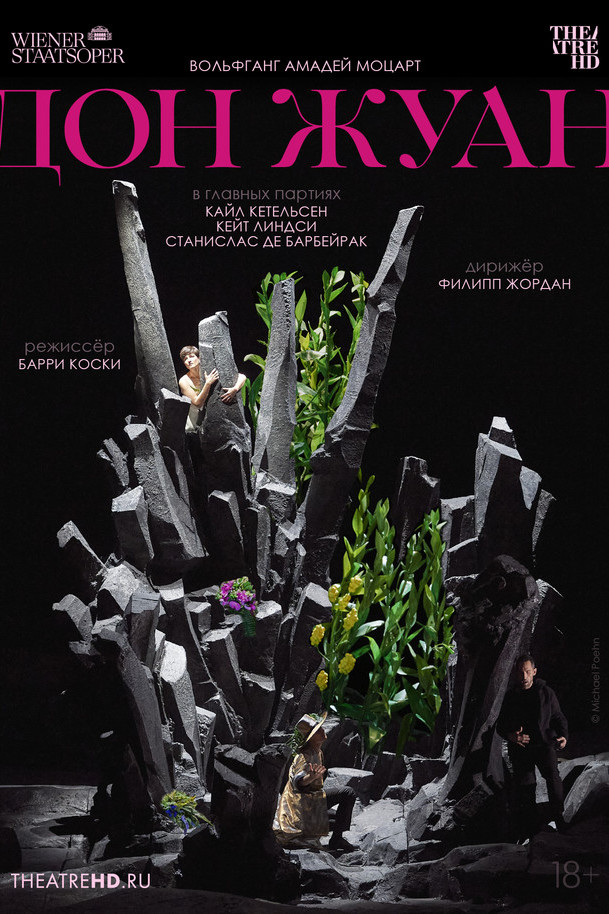

Венская опера: Дон Жуан

музыка | Австрия

18+ it 180 мин.Один день из жизни хрестоматийного соблазнителя глазами Барри Коски

Барри Коски ставит «Дон Жуана» Моцарта в Вене как мрачный ноктюрн с психологически точным изображением персонажей и изрядной долей юмора. Сценография Катрин Леа Таг символизирует духовное бесплодие главного героя: на фоне архаичного пустынного пейзажа, он, нуждаясь в ближних (женщинах и слугах) для собственного удовлетворения, сам лишь с удовольствием сеет хаос. Кайл Кетельсен в заглавной партии просто источает тестостерон, Филипп Слай (Лепорелло) – идеальный слуга такому господину, а Кейт Линдси (Эльвира), словно чистый дух, с упрёком парит над Дон Жуаном – пресловутым мужчиной-ребёнком с бесстрашным и игривым отношением к миру и невыносимой лёгкостью бытия.

Под чутким руководством Филиппа Жордана оркестр Венской государственной оперы мастерски ведёт Дон Жуана сквозь череду роковых встреч и ошибочных идентичностей к неизбежному столкновению с собственным моральным падением: призраком Командора, неотступно дышащим ему в спину.

В своём первом спектакле из цикла Да Понте на сцене Венской оперы режиссёр Барри Коски делает то, что умеет лучше всего: концентрирует действие сугубо на персонажах. «Мне кажется, что такие персонажи, как Дон Жуан – это зеркала, в которых мы видим самих себя. Иногда кривые зеркала, иногда вообще разбитые, иногда отражение оказывается нелестным». Режиссёрская работа Коски действительно впечатляет – он раскрывает новые грани персонажей и доверяет певцам донести до зрителя своё видение. Кайл Кетельсен в партии Дон Жуана и Филипп Слай – Лепорелло «главенствуют на сцене и смело бросают вызов традиционным прочтениям» (ORF). Ханна-Элизабет Мюллер «убедительна» в партии Донны Анны, а молодая Патрисия Нольц прекрасно дебютирует в роли Церлины рядом с «виртуозным» Петером Келлером в роли Мазетто. Дирижёр Филипп Жордан «деликатно аккомпанирует речитативам на клавесине» и «достигает прозрачности, чёткости и поэтичности на основе исторической музыкальной интерпретации» (Der Standard).

Океан

ул. Набережная, д. 32D

3 февраля

Мёртвые души

драма | Россия

12+ 150 мин.Галопад в двух действиях. Нестандартная версия гоголевской поэмы со сцены театра Вахтангова

Постановка по одноимённой поэме Николая Гоголя выполнена в жанре «галопада» – стремительного и головокружительного бального танца, отражающего хаос и утрату нравственных ориентиров в обществе.

Действие, сосредоточенное на формировании главного героя, Павла Ивановича Чичикова, начиная с его детства и заканчивая путешествием по российским губерниям, разыграно блестящим актёрским дуэтом, отмеченным премией «Хрустальная Турандот», – Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой.

«Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский – всё поднялось и понеслось» (Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»).

Галопад (от французского galopade) – бальный танец в быстром темпе, впервые в России упомянут в «Правилах для благородных общественных танцев» в 1825 году. Описание галопада в поэме Гоголя создает ощущение несущейся в невероятном вихре жизни, потерявшей надёжную точку опоры.

Владимир Иванов, режиссёр:

Первоначально наш спектакль назывался «Галопад», но мы остановились на более традиционном «Мёртвые души». Галопад – особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут оба вместе. В этой фразе, в этом определении смысл и квинтэссенция идеи нашего спектакля, который станет гимном актёрству, Театру. Это главное, так как Гоголь бездонен, это невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать только одну его сторону.

- Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший актёрский дуэт» театрального сезона 2020/2021.

- Театральная премия «Московского комсомольца» по итогам сезона 2020/21 в трёх номинациях: «Лучший спектакль. Большая форма», «Лучший художник» и «Актёрский дуэт» (Мария Аронова и Владислав Гандрабура).

Океан

ул. Набережная, д. 32D

10 февраля

Сирано де Бержерак

драма | Россия

16+ 180 мин.Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий в героической комедии со сцены МХТ им. Чехова

«Он был поэтом, но поэм не создал!.. Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!»

Постановка знаменитой пьесы на сцене МХТ – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии.

Егор Перегудов: «В пьесе огромное количество персонажей, у нас же их осталось только семь. Впрочем, кого-то мы и добавили: у нас есть музыканты и поэты, и даже внутренний мир Сирано – его мысли, фантазии.

В спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТ – и мы все вместе сочиняем стихи, музыку, и спектакль прорастает зонгами – наивными, яростными и очень талантливыми. Мы надеемся, что ребята привнесут в спектакль энергию, с одной стороны, собственного понимания мира, а с другой – протеста против этого мира. По способу высказывания хочется приблизиться к любимовскому Театру на Таганке, когда он был молодым, бескомпромиссным и очень внятным.

Океан

ул. Набережная, д. 32D

17 февраля

Быстрые свидания (Балет)

музыка | Россия

12+ 85 мин.Пять историй о любви: хореографическая мозаика от театра «Урал Опера Балет»

Возможно, впервые в мировой истории один балет поставили 12 соавторов – по шесть хореографов и композиторов. «Быстрые свидания» – итог лаборатории «пиши балет», которую провели театр «Урал Опера Балет» и Союз композиторов России при поддержке Минкультуры России и международного фестиваля «Дягилев P. S.». В большом конкурсе были отобраны шесть композиторов-финалистов и представитель еще одной редкой профессии – художник по свету.

В названии – структура и суть. Шесть дуэтов, короткие встречи и долгие проводы: драматические, комические, безумные, тихие и нежные. Синопсисом балета может служить старая мудрость хореографа Джорджа Баланчина: «Мужчина и женщина на сцене уже составляют сюжет». В свою очередь, зрители встречаются с новыми композиторами – никто из них прежде не сочинял балетов, – и это тоже быстрые свидания с надеждой на продолжение.

Океан

ул. Набережная, д. 32D

24 февраля